本科教育教学审核评估二级学院巡礼|外国语学院

根据学校本科教育教学审核评估工作安排,为深入推进二级学院自评自建工作,展示各二级学院在教育教学改革、专业建设、人才培养过程中的举措、特色与成效,学校决定组织开展本科教育教学审核评估学院巡礼活动。本期巡礼学院:外国语学院。

学贯中西语言桥,笃行致新育英才!

1 学院简介

【历史沿革】

南昌航空大学外国语学院成立于2006年3月,其前身是学校师范部的英语专业,于1984年开始招收两年制的英语师范专科生。1990年师范部更名为基础一部,1994年开始招生英语本科专业(工贸英语方向),1995年独立设置英语系,2000年开始停止招收专科,实现全本科招生。2004年,在学校原航空工业部法语培训中心基础上新增法语专业,招收本科生。2005年,德语专业成立并于同年开始招收本科生。2006年3月,外国语学院组建,下设学院办公室、英语系、西语系(含法语和德语专业)以及大学外语教研一部和大学外语教研二部。西语系于2011年分设为法语系和德语系。2014年,增设国教教研部。

图1 学院历史沿革

【办学定位】

语通中外,言达世界。外国语学院坚持党的教育方针,全面贯彻落实立德树人根本任务,秉承“学贯中西、笃行致新”的院训,在长期教学科研中践行“教学立院、学科强院、制度管院、改革兴院”的治院理念。立足江西,面向全国,为江西区域经济发展、国防事业发展、中西部发展战略实施培养有家国情怀、有全球视野、有专业本领的国际复合型应用型外语类人才,为推动中国更好走向世界、世界更好了解中国作出贡献。

【师资力量】

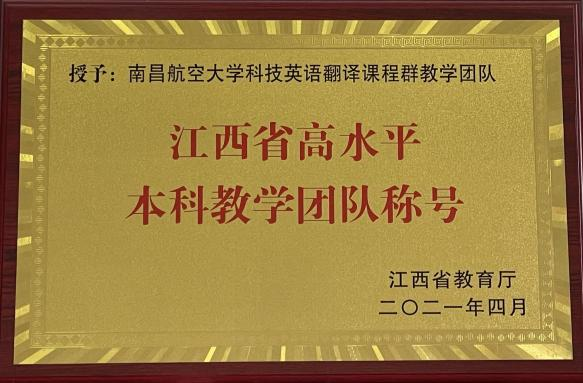

学院现有教职工86人,其中专任教师78人,同时常年聘请行业导师15人、外籍教师10余人。专任教师中有教授10人,副教授21人;硕士生导师15人;博士9人,硕士69人;在读博士5人;“江西省高校学科带头人”1人,“江西省域拨尖人才”1人,“江西省高校中青年骨干教师”2人,“江西省省级(D类)高层次人才”1人,“江西省双师型教师”3人;“江西省高水平本科教学团队”1项。

【专业建设】

学院现有英语、德语和法语3个本科专业。其中,英语专业2004获评“江西省品牌专业”,2010年获评“江西省特色专业”,2019年获批“江西省一流本科专业建设点”,2020年获批“国家一流本科专业建设点”,2021年《2021-2022中国大学及学科专业评价报告》中获评“4★专业”(四星专业),在全国924所院校英语专业中排名第147位。

2006年,学院获批“外国语言学及应用语言学”二级学科硕士学位授权点,2011年获批“外国语言文学”一级学科硕士学位授权点及“英语语言文学”和“德语语言文学”二级学科硕士学位授权点,2016年新增“翻译硕士”专业学位授权点。

在2015年的“江西省普通高校本科专业综合评价”中,英语专业全省排名第三。在2016年的“江西省普通高校本科德语专业综合评价”中,德语专业全省排名第一。在2022年江西省第二轮本科专业综合评价中,英语专业获评“江西省四星专业”,德语专业排名全省第二。

图2 专业建设标志性成就

三个专业自开设以来,累计培养了本科毕业生逾5500人,为全国各地输送了大批优秀的外语外贸人才和产业所需应用型外语人才,为国内国际高水平院校和科研机构提供了大量优秀的研究生生源。此外,学院近三年保持了较高的就业率和考研录取率。毕业生就业质量不断提升,去向大多为大专院校、科研机构、外资企业、大型国企和事业单位,深受用人单位欢迎。

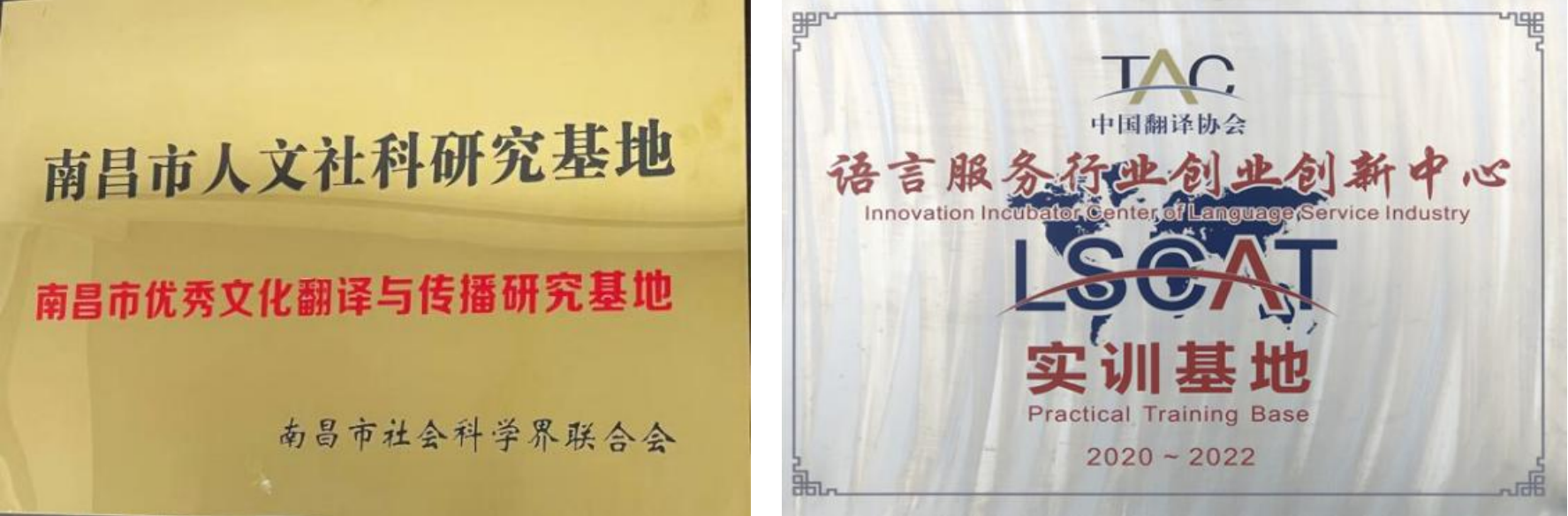

【平台建设】

学院拥有南昌市人文社科研究基地—南昌市优秀文化翻译与传播研究基地等教学科研平台、教育部供需对接育人实践基地—南昌航空大学-外研社翻译产教融合育人实践基地、专利翻译实践基地、语言服务能力评估实训基地(LSCAT)等科研平台和校企合作就业育人基地10余个。

图3 科研平台与实训基地

【学术研究】

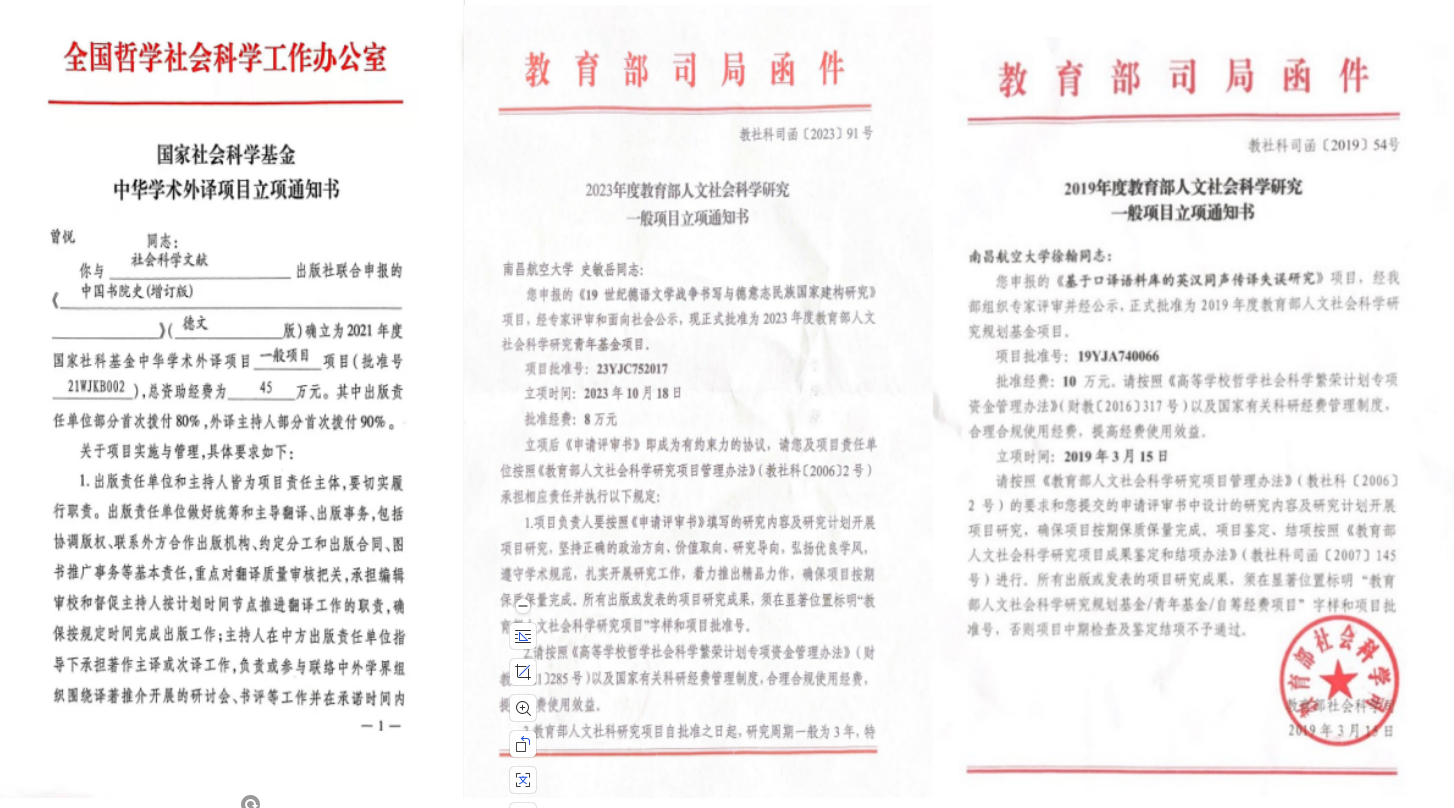

学院拥有外国语语言文学一级学科硕士学位授权点,现有英语语言文学、德语语言文学和外国语言学及应用语言学三个二级学科硕士学位授权点和翻译硕士(笔译)专业硕士授权点。学院教师紧紧围绕大学外语课程改革与研究、外国语言学及应用语言学和外国文学等人文社会科学开展研究,科研水平不断攀升,研究特色逐渐凸显,并取得了一系列成果。

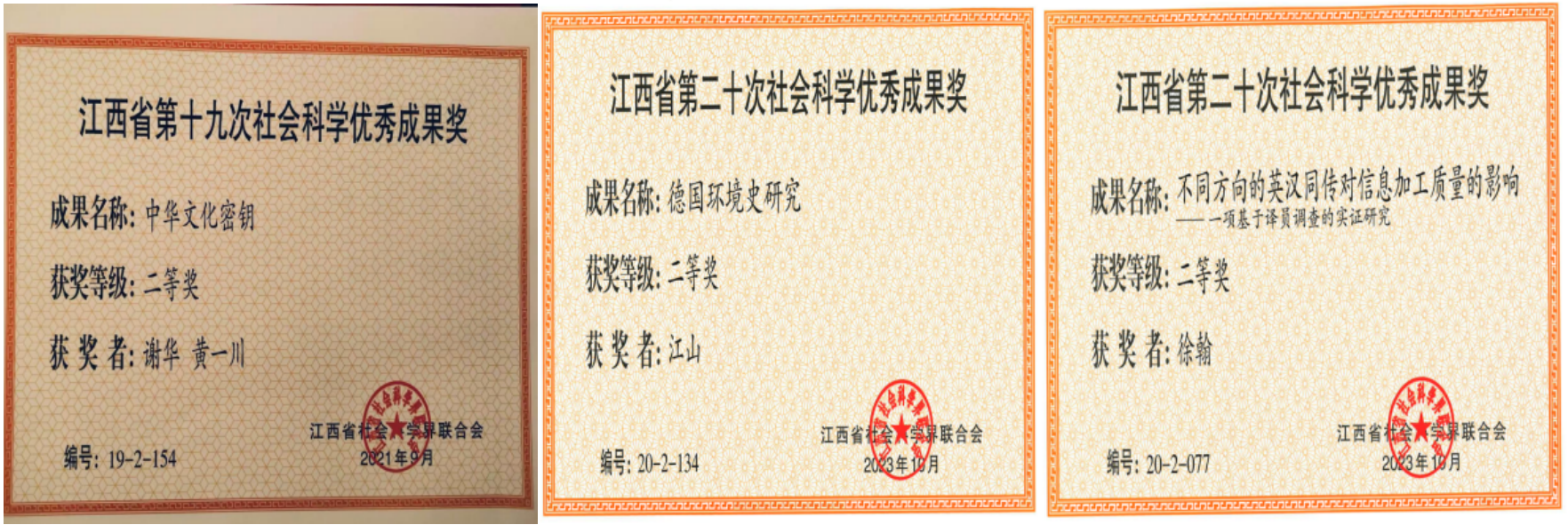

近五年来,学院教师获批国家社科基金中华学术外译项目1项、教育部人文社科项目2项、江西省“十四五”社会科学规划项目11项、江西省教育科学规划项目11项,其中省级重点项目12项、江西省高校人文社科研究项目19项;出版专著10部、教材6部、译著19部;发表论文近200篇,其中CSSCI来源期刊6篇、北大核心期刊5篇;荣获“江西省社科优秀成果奖”3项。

图4 科研项目与科研成果获奖

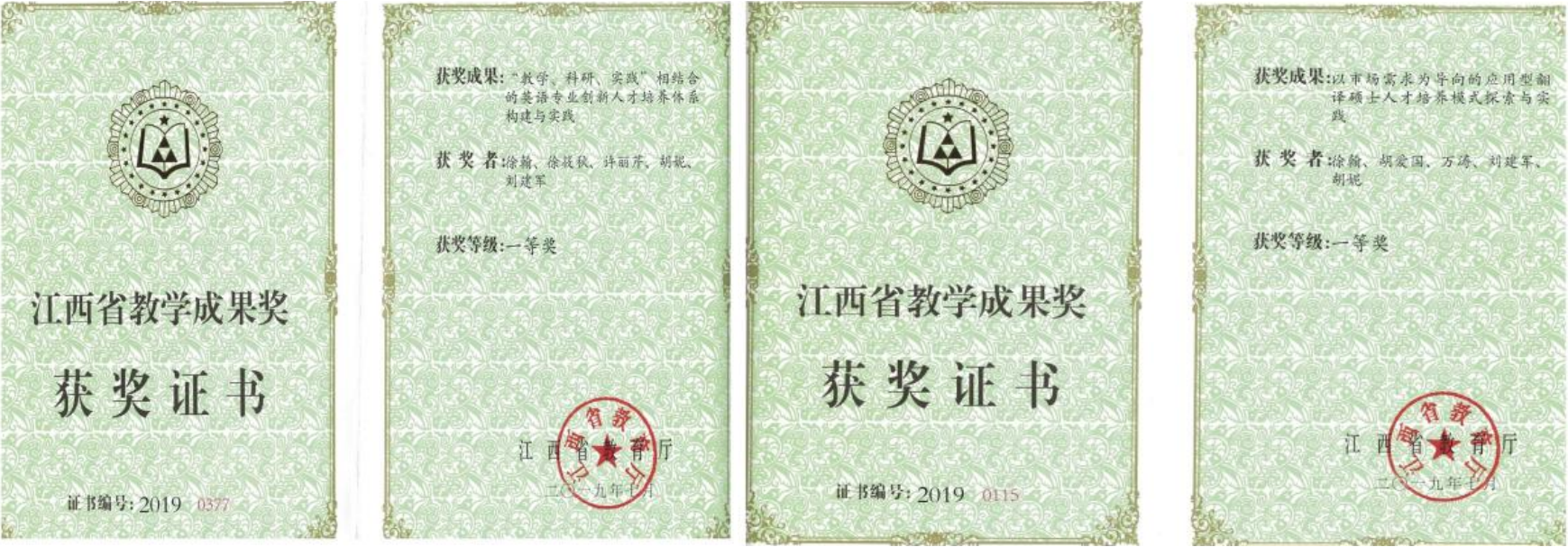

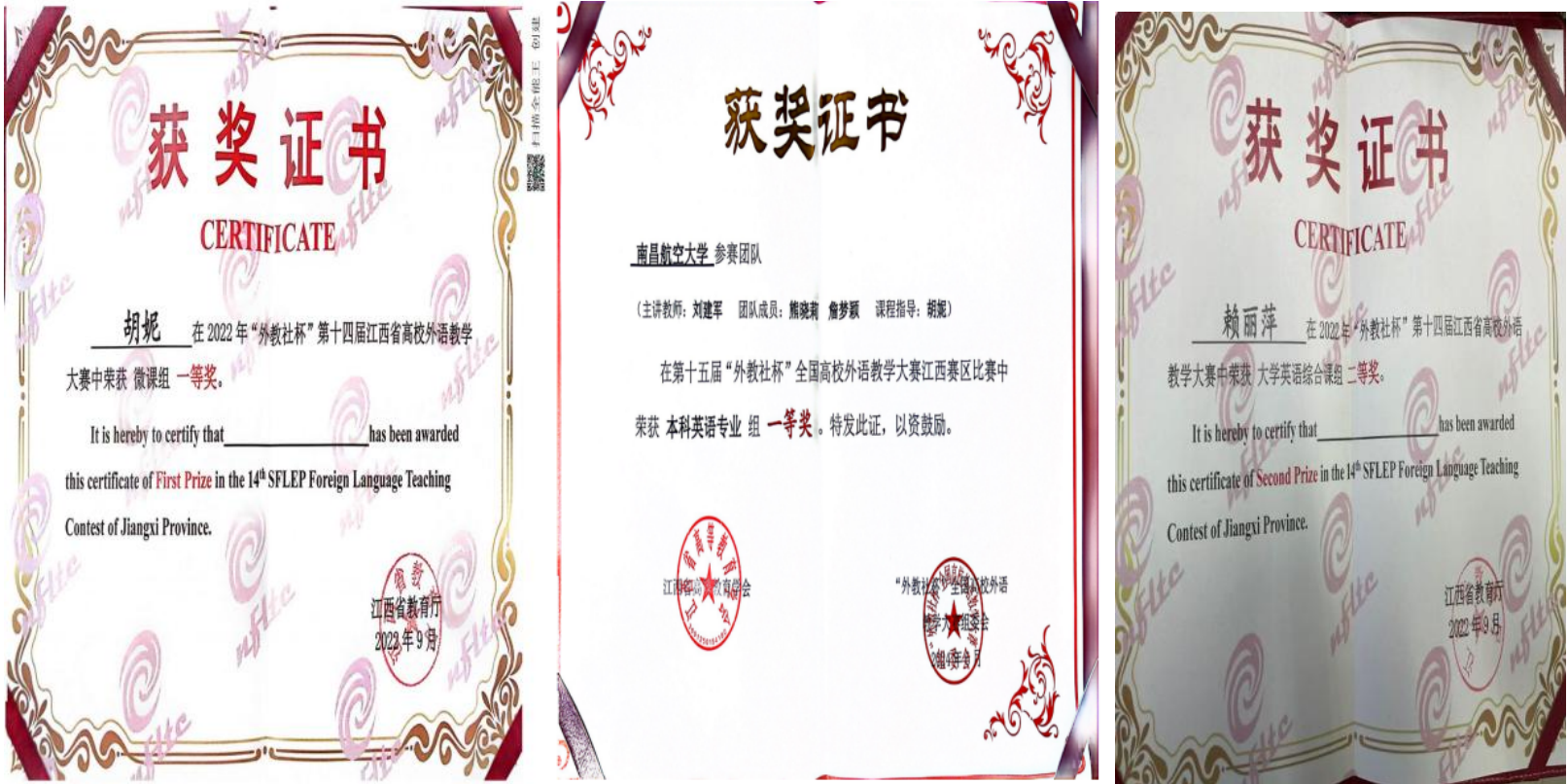

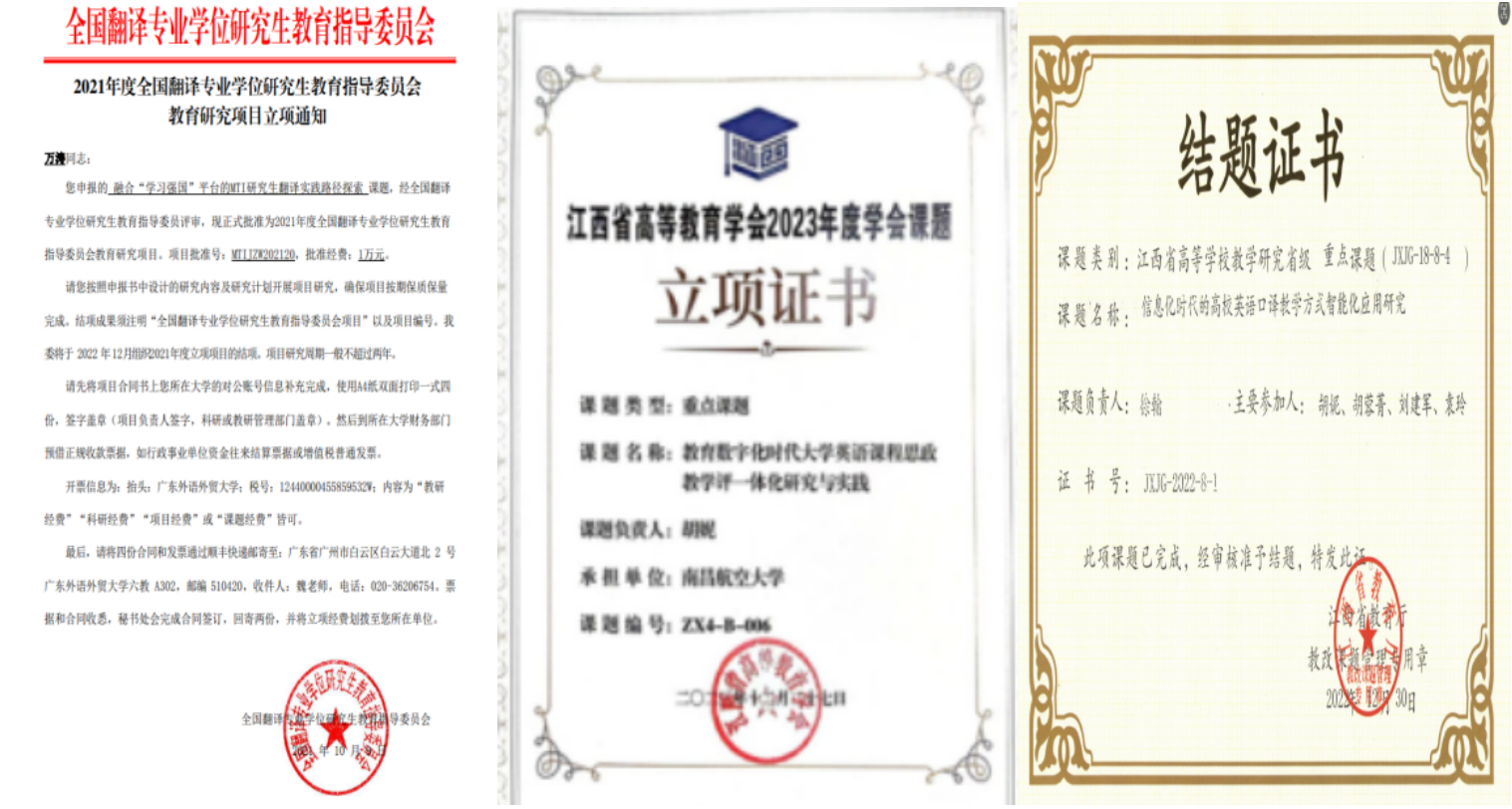

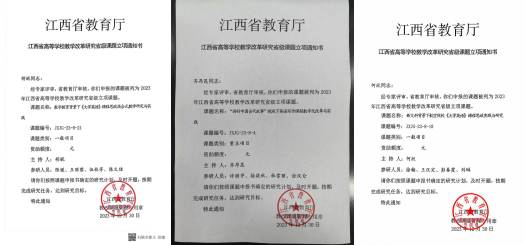

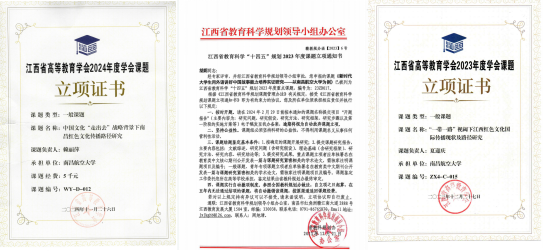

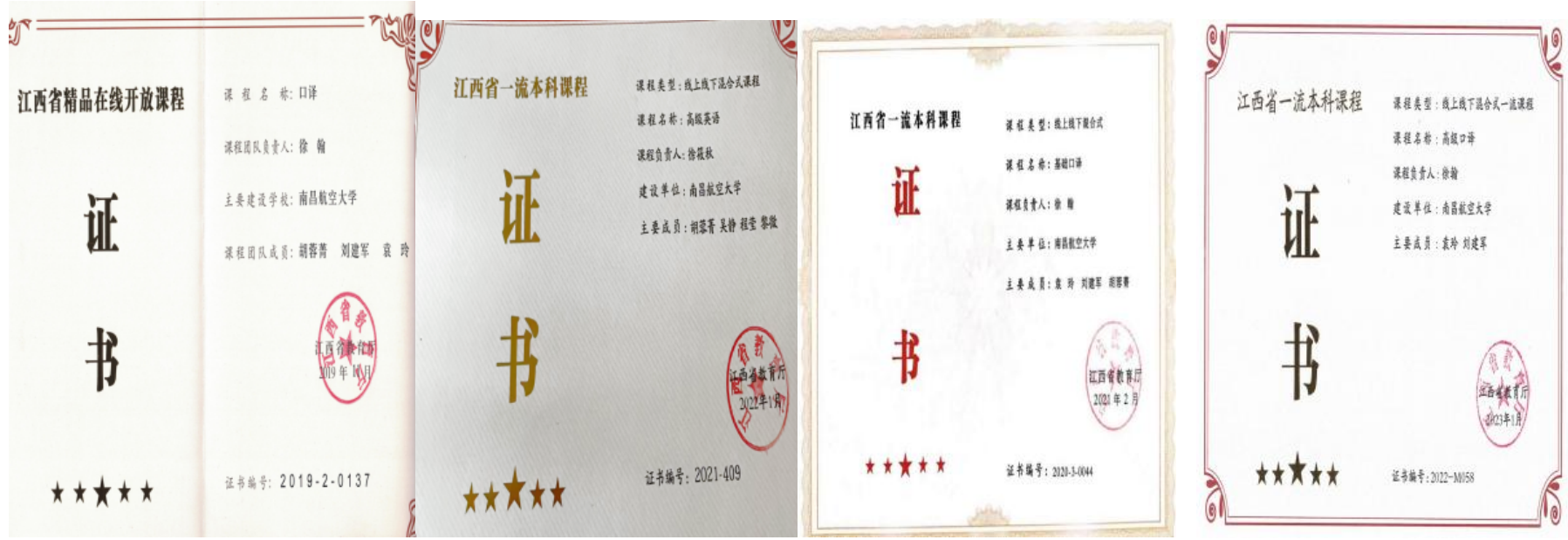

在教学改革研究方面,学院积极推进教学团队建设、教学模式改革和教学手段创新,获得“江西省高水平本科教学团队”1个;获得“江西省教学成果奖”一等奖2项;获得“江西省省级一流课程(精品课程)”5项;“外教社杯”全国高校外语教学大赛一等奖2项,二等奖2项;获得“全国翻译专业学位研究生教育改革项目”1项、“教育部产学合作协同育人项目”5项、“教育部供需对接育人项目”1项、“江西省教育教学改革研究项目”11项等;

图5 省级教学团队与教学成果奖

图6 近三年省级教学竞赛获奖

图7 教学研究与课程思政重点项目

图8省级一流本科课程(精品课程)

2 育人特色

特色一:强化党建引领,构建“思政+外语+航空”三全育人格局

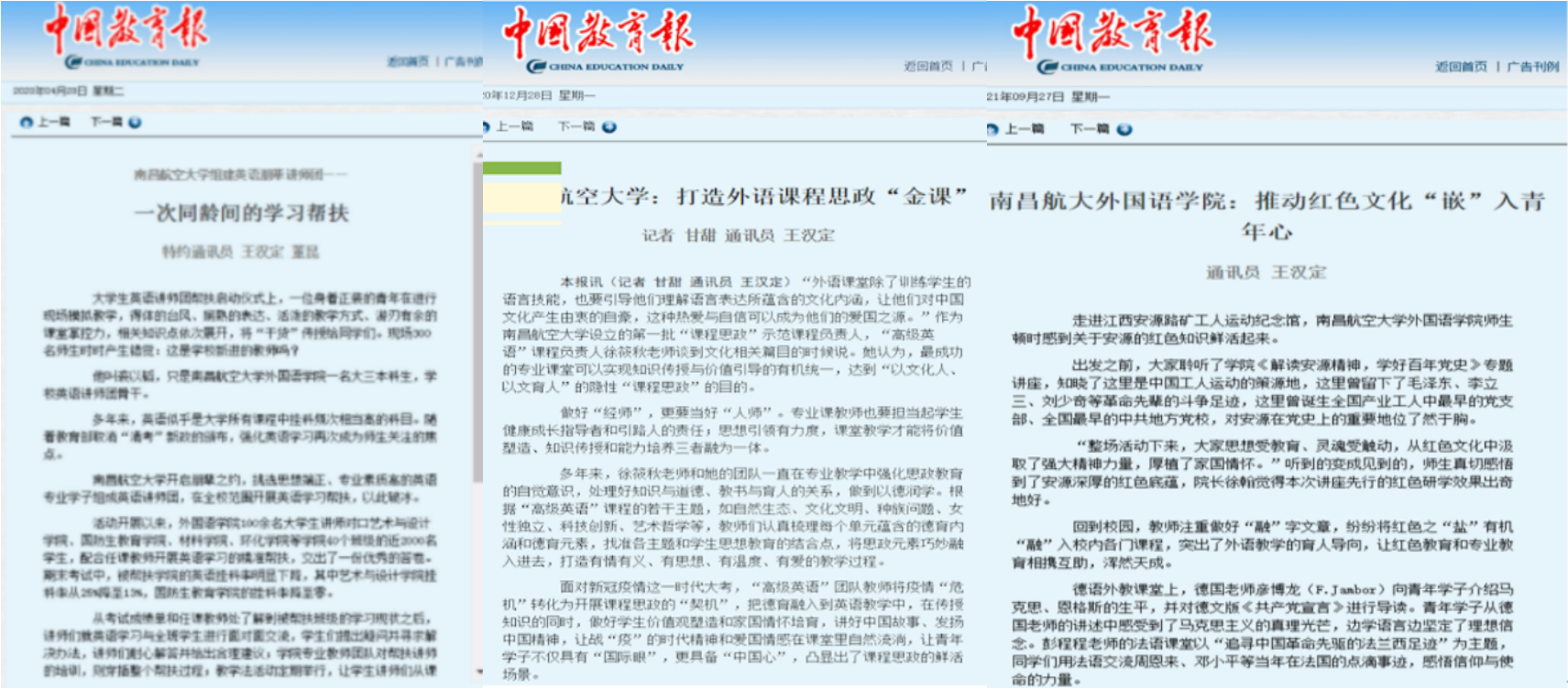

学院坚持社会主义办学方向,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强党对教育事业的领导,以党建引领学科建设和专业发展,坚持把立德树人成效作为检验学院一切工作的根本标准,把课程思政贯通于人才培养全过程,将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育和社会实践教育各环节,全面推进“三进”工作,重点强调“德育”使命,打造特色品牌,抓好思想教育。积极发挥专业优势,打造专业特色,持续推行“启航”大学生英语讲师团,开展英语学习朋辈帮扶行动。开展志愿服务,树立正确劳动观。以切实强化专业学生文化认同与文化自信为目标,提升其语言能力与“讲好中国故事”的文化传播能力。积极响应号召,组织学生参加暑假“三下乡”活动,弘扬中华文化,践行社会主义核心价值观,培养学生勇于担当、真诚服务的良好品质,落实学校“以劳塑人”的育人理念。《中国教育报》、《高教周刊》、《党建好声音》、江西省教育电视台等多家主流媒体进行了报道。

图10 学院“三下乡”实践活动部分合影

特色二:强化产教融合,提升实践技能

学院依托学校现有资源,与涉外部门、外资企业、培训学校等单位,联合构建人才实训基地,采取“资源共享、基地共建”的创新管理机制,共同搭建实践平台,使教学活动融入社会,取得了良好的实践培训效果。

近年来,学院已创建了10多个校外实训基地。其中包括:南昌市外事办、南昌市跨境电商协会、江西科创翻译公司、南昌市谷腾科技公司等单位。2021年学院与中国翻译协会签订了《中国翻译协会语言服务行业创业创新平台(LSCAT)合作框架协议》。中国翻协在学院挂牌成立了“语言服务能力评估实训基地”(LSCAT)。LSCAT面向高校所有专业学生,基于语言服务能力的实训以提高语言能力和语言服务能力,实现语言服务能力与专业方向的对接。

同时,为了配套教学改革,改善实践教学环境,近三年学院对教学系统和语音实验室实施了升级改造,创建了“商务英语实训平台”、“同声传译实训平台”“机器辅助翻译平台”等实训系统。该系统改善了外语教学条件,丰富了师生双向互动平台,有效提升了学生交流沟通技能;此外,该系统的综合功能为外语实训提供了良好的运行环境,有利于提高学生的实践应用能力。

在提升实践能力方面,学院贯彻产出导向教育理念,以立德树人为根本使命,以人才培养为中心,以“三小”、“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”竞赛、创青春等科技创新竞赛和“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛和“外教社杯”全国大学生跨文化能力大赛等学科竞赛为抓手,致力于培养学生创新创业思维能力、实践动手操作能力和团体协作能力。近三年,学院获学科竞赛奖励235项,其中国家级126项,省部级109项。

图11 学院学科竞赛部分获奖证书

特色三:凝聚研赛活力,开拓学科新局

学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,凝心聚力铸魂,融通教研赛,以人才培养为根本、以学科发展为导向、以学术研究为支撑,开拓新文科“大外语”学科发展新局面。

一是利用课程平台打造“外语+思政”新阵地,通过外语读书会、外语演讲辩论会等实践活动,组织学生重读英语红色经典,畅谈红色历史,坚定理想信念。同时积极鼓励学生参加德育相关的竞赛活动。二是鼓励教师围绕课程思政开展业务竞赛与教学研究。获江西省五大类优质课程8门次;获外研社“教学之星”教学大赛德语组全国复赛铜奖1项、高教社“外语微课作品征集与交流活动全国优秀作品”三等奖1项、“外教社杯”全国高校外语教学大赛暨江西省高校“外教社杯”英语教学大赛一等奖2项、二等奖2项。此外,学院多位专任教师在校教师教学竞赛暨“课程思政”教学比赛中取得了可喜成绩,获得省级和校级思政教研课题立项2项,校级“课程思政”示范课立项近30门次,覆盖英语、法语、德语各专业核心课程和大学英语课程。

图12 指导学科竞赛部分获奖证书

3 学院未来发展规划

展望未来,外国语学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务。加强国家一流本科专业建设和江西省服务双一流建设-公共基础课课程建设及课程团队建设,提升大学外语教师思政引领力建设,大力推进江西省高水平本科教学团队和省级一流本科课程建设。积极争取承担更高级别的科研项目,深化与科研机构及企事业单位的合作,大力培养学生的创新精神和实践能力。同时,积极引进和培养更多高层次人才,加强师资队伍建设,鼓励学术交流,不断提升学院的教学与科研水平。

在建设中国式现代化的新征程上,学院将以“走在前、勇争先、善作为”的精神,加强团队建设,做好有组织的科研,深化教育教学改革,推动“大外语”新文科建设,为培养更多优秀人才,推动学科发展和社会进步作出新的更大贡献。

(图文一审:徐翰 图文二审:彭志红 图文三审:王汉定 图文终审:伏燕军)