【2025 · 最美教师】刘文光的20年:把航空情怀“揉”进机械课,点亮学子蓝天梦

启航网讯 在航空制造与机械工程学院,刘文光教授的20年教坛岁月,始终围绕着“航空”与“育人”两个关键词展开。作为江西省高水平本科教学团队带头人,他不满足于机械设计课程的理论讲授,而是将对国家蓝天事业的赤诚与航空领域的实践案例,一点点“揉”进课堂的每一个环节——从用机型故障案例引出设计思考,到展示实物、放实验视频拆解抽象原理,再到以自身科研经历传递严谨态度。他用这样的方式,让机械课摆脱枯燥,更让“懂航空、爱航空、为航空”的种子,在一届届学子心中生根发芽,最终成长为逐梦蓝天的力量。而他自己,也在这20年的笃行中,以教学改革的硕果、科研育人的实绩与言传身教的担当,诠释着新时代“四有”好老师的内涵。

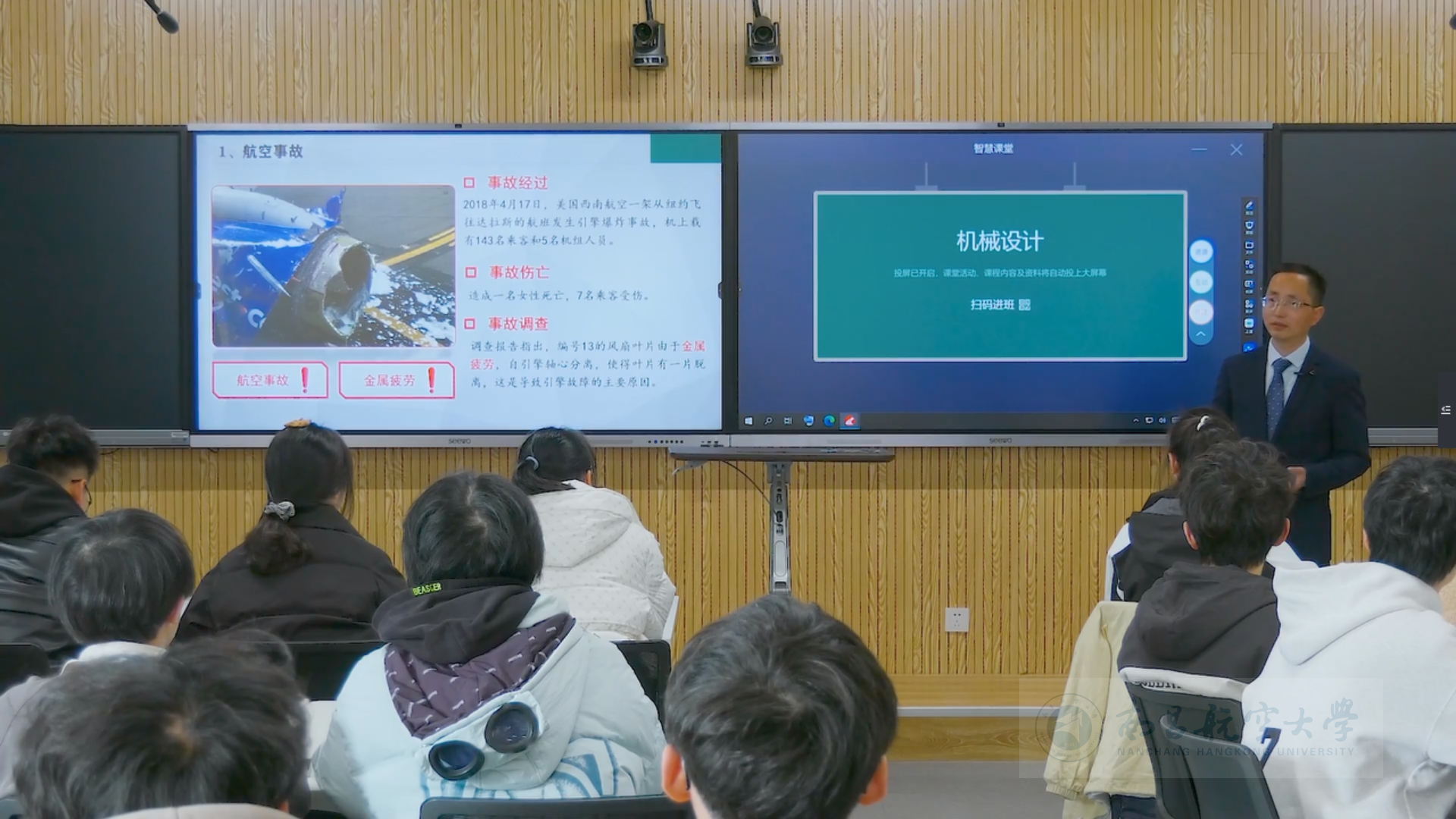

课堂上,让知识沾点“蓝天味”

“光讲公式定理,学生听着乏味,毕业后到航空企业也摸不着门道。”谈及机械设计课改革,刘文光的话直击要害。作为一所航空院校的教师,他始终认准一个理:要让学生懂航空、爱航空,就得让知识“沾着蓝天味”。

课前,刘文光总爱抛出一个真实航空案例:“某机型起落架因设计缺陷导致着陆故障,咱们该怎么通过优化设计规避风险?”带着问题,学生主动钻进课本;课堂上,他又将自己的科研经历“搬”进教室:“为测一组航空结构数据,我们团队在实验室泡了几个月,反复验证上百次,才敢确定数据有效——科研容不得半点马虎!”

讲螺纹时,他拎着实物走进课堂,让学生亲手触摸粗细纹路;再播放受力变形实验视频,把抽象的“强度”变成肉眼可见的形变。讲强度设计,他不催着记公式,而是引导学生讨论材料、结构、成本,教他们用工程师的思维想问题。“书本知识会过时,但解决问题的逻辑,才是学生能带走的真本事。”刘文光说。

如今,这门机械设计课早已不是普通课程:从校级创新创业课,到省级精品在线课、“课程思政”示范课,再到国家级线上线下混合式一流本科课程,疫情期间供全国近30所高校使用,访问量超430万人次;其课程思政案例还在新华思政网与学习强国上展示。他领衔的教学团队,也因鲜明的航空特色获评江西省高水平教学科研型本科教学团队——这份成绩单,满是他深耕课堂的匠心。

赛场中,把论文写在实践里

“备赛不是为了拿奖,是让学生用知识解决真问题。”指导学生参加机械创新设计大赛,刘文光有自己的“育人经”。这些年,他带学生拿下16项省级以上奖项,但比起奖状,他更看重学生在实践中磨出的韧性。

刘文光从不当甩手掌柜,更不做包办者。学生查资料、画图纸、拼装置,遇到卡壳,他从不说“你该这么做”,而是反问“你试过哪些方法?问题可能出在哪?”“学生在实践里掌握的能力,比单纯听一节课、拿一个奖项更重要。这种能把知识用活的本领,才是真正不可替代的。”正是这份对“以赛育人”的坚持,他带领的团队屡获佳绩,让比赛真正成为了学生成长的“练兵场”。

不仅如此,刘文光还把科研成果变成教学“活素材”:将航空结构振动研究拆成本科生创新项目,带硕士生做国家级项目时,拉着本科生一起整理数据。就这样,4名本科生以第一作者发表论文,3项成果获实用新型专利;机械设计制造及其自动化专业也获批国家级一流本科专业——科研与教学,在他这里拧成了一股劲。

教学中,既教做事也教做人

“经师易得,人师难求。”两度获评校“教学十佳”的刘文光,始终把这句话记在心里。在他看来,教书不仅是传授技能,更要帮学生扣好“做人做事”的第一粒扣子。

他格外重视学生的综合能力培养。“社会靠协作成事,想做成事,得会沟通、能协同资源。” 日常指导中,他会刻意给学生创造沟通机会:让学生牵头对接实验室、协调团队分工;参加学术会议时,鼓励学生主动与专家交流。有学生曾因不善表达,在项目汇报中紧张到忘词,刘文光便陪着他反复练习,从语言逻辑到肢体动作逐一指导,后来这名学生不仅能从容完成汇报,还在求职面试中凭借出色的沟通能力获得心仪企业的 offer。

而支撑学生走得更远的,还有那份“航空情怀”。刘文光总跟学生聊航空事业的意义:“咱们搞航空,是为国家蓝天事业出力。心里装着对蓝天的向往,再枯燥的科研、再繁琐的工程,也能扛下去。”

二十载春秋,从“优秀主讲教师”到“国家级一流本科课程负责人”,从“优秀班主任”到“优秀共产党员”,刘文光在教学这条路上默默耕耘。他用一堂堂生动的课、一次次耐心的指导、一句句真诚的叮嘱,陪着一批又一批学子飞向蓝天——而他,始终是那个点亮蓝天梦的“筑梦人”。

(图文一审:李言金 图文二审:陈薇娜 图文三审:吴海勤)