【我与南航的故事】我在昌航六十年

1952年,汉口航空工业学校(现为南昌航空大学,以下简称昌航)建校。那年我24岁,刚从武汉大学毕业,被分配到学校担任物理和语文两门课的教师。1953年底,我被第二机械工业部第四局任命为学校焊接专业第一任副主任(主持工作)。当时,在国内最早设置焊接专业的就是我们学校,而我负责该专业的建设与专业课程的教学,从此,我就与昌航焊接专业结下了不解之缘。1995年退休之后,学校又返聘我继续从事焊接学科领域的科研工作,直至2012年,时年84岁才彻底离开工作岗位,我实现了为航空工业服务60年的愿望。由于在教学和科研方面取得了一些成绩,我曾被评为全国优秀教师、航空工业总公司劳动模范,获得过江西省五一劳动奖章及江西省直属机关优秀共产党员等荣誉称号,并享受国务院颁发的政府特殊津贴。回忆历史,感慨万分。应学校70周年校庆办之约,谈谈我的感想与体会。

创建焊接专业的艰辛

建立专业之初,学校缺乏实验设备,只有一台国民党空军留下的手工电弧焊机和一台10Kw的小点焊机,不能满足教学实习的需要,所以第一届学生的教学实习是安排在南昌洪都机械厂进行的。实习材料在当时来说是很难获得的,电弧焊需要钢板、焊条,气焊还需要氧气。当时,南昌还不能生产氧气,只能由上海供应,等到供销科到货后批给我们两瓶,我就赶紧和学校负责实习的谢师傅去领回来。实习用的钢板则是我和谢师傅到废品库捡来的。所需的焊条是请工厂焊工师傅帮我们做的。在铝焊车间实习用的铝板、焊条、焊药则是车间师傅把他培训焊工用的材料分出一部分给学生用。工厂的师傅们对培养学生都是尽心尽力的。等第二届学生教学实习时,我们的专业实习场地已初步建成,有了专业实验室,就不必到工厂去了,但实习材料还得自己准备。为了解决材料问题,我们也想了不少办法,如到市区找做汽油桶的小店,为他们无偿焊接汽油桶,为工厂代加工排灌水管和拖拉机轮子,自己买些钢管料头做篮球架等。直到学校附属工厂开始生产摩托车,才彻底解决了实习材料问题。

在焊接专业创办几年之后,国家需要编写一套中专焊接教材,由上海船舶学校组织相关学校进行编写,我负责《压焊工艺与设备》一书的编写工作。同时参加编写的还有上海船校和太原机校的两位老师。由于时间紧迫,我几乎每天都工作到深夜。当时又处于困难时期,饿了就煮点莴笋叶子充饥,经过一个多月的艰苦努力,终于完成了书稿的编写,并在1961年由中国工业出版社出版。这是我国第一本关于电阻焊的中专通用教材,教材因内容丰富和取材先进,受到清华大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学等知名高校焊接专业同仁的赞赏和关注。现在,这本书虽然页面已经泛黄,但我一直保留至今,因为这是我用心血汇成的一份成果。

20世纪90年代初,受前任全国焊接学会理事长潘际銮院士的委托,我负责《焊接手册》第一卷《焊接方法与设备》中第二篇《电阻焊工艺》部分内容的编写。几年之后,我又受时任全国焊接学会理事长关桥院士的委托,负责编写了《航空制造工程手册》焊接分册第三篇《电阻焊》。该书于1996年出版,该分册的编委和参编人员中我和我的学生占四分之一,充分体现了我校焊接专业毕业生在航空工业技术部门的地位和水平。这两本书的出版发行,使我在我国焊接界的电阻焊学术领域有了一定影响,也为学校的焊接专业争取了荣誉。

科研要为生产一线服务

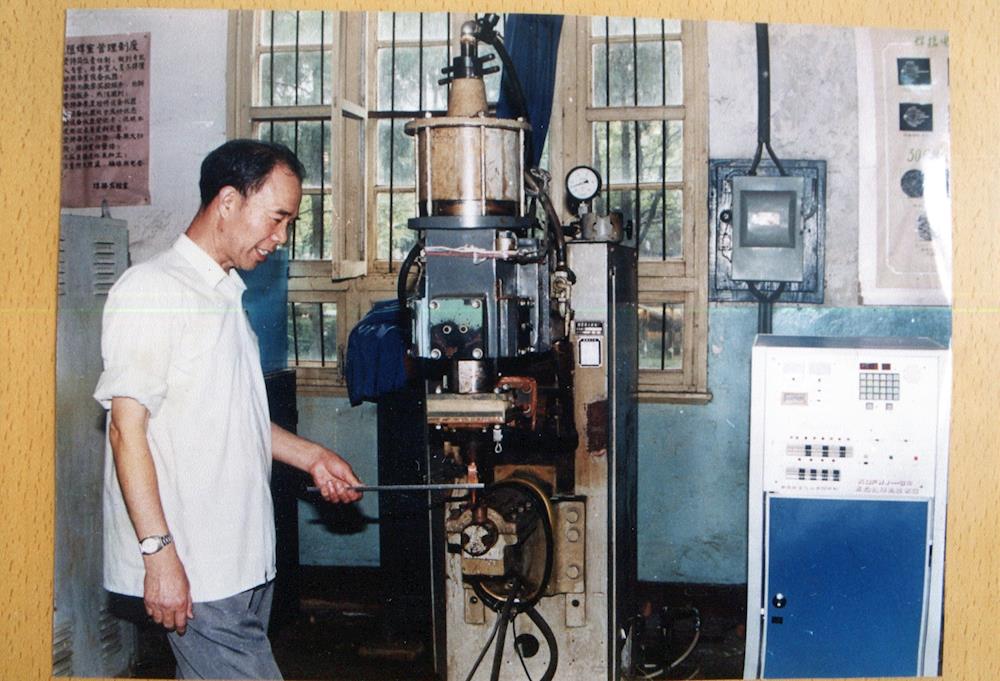

在多年的教学科研的实践中,我深刻地体会到:教师的职责是“传道授业解惑”,不仅要给学生传递为人处世的道理、服务社会的知识和本领,还要帮助学生解决实际工作中的困难。因此,在教学过程中,我特别重视企业在生产过程中出现的问题。我的许多学生都是航空工业企业的技术骨干,他们常常向我请教一些问题,为此,我决定把学生提出的问题作为我的科研攻关课题,并于1984年初成立了研究课题组。当年年底,我研制成功了我国第一台热膨胀监控微机控制箱,相应的论文在全国焊接学会被评为A级论文,解决了在焊接过程中由于温度不稳定而影响产品质量的问题,该成果获航空工业部科技进步二等奖。之后,我的课题组又成功研制了多种电阻焊微机控制箱和多种专用电阻焊机,并多次获得省部级科技进步奖,该焊机生产了数百台,为许多航空企业解决了生产上的急切需求。2004年,我们又成功研制了智能型三相次级整流电焊机,该机器在控制和显示系统方面达到了国际先进水平。1992年,由于课题组研究水平的提升和产品数量不断的增加,学校决定,将我的这个课题组更名为“南昌航空工业学院电阻焊研究室”。同年,刚从院领导岗位上退下的骆欣荣副院长(我的学生)也加入了我的研究队伍,从此,研究室开始迈上了自主设计制造大功率焊机的新台阶。

三十多年来,凭借技术上领先一步、售后服务周到及时、价格远低于国外产品的优势,我们研究室的产品在激烈的市场竞争中已占有一席之地。航空、航天系统数十家公司都是我们的用户,如沈阳飞机公司、西安飞机公司、陕西飞机公司、贵州飞机公司、洪都飞机公司、北京航天机械公司、上海航天精密机械研究所等企业对我们研制的焊机都称赞不已。

2008年,我年已八十,研究室负责的担子,移交给了我的学生罗贤星同志。他经过三十多年的磨炼,已经由一个电阻焊课程的实验员成长为教授级高级工程师,是铝合金和特种合金电阻焊领域的专家。

拼命三郎愧对家

我毕业于武汉大学电机系,执教焊接专业纯属“现学现卖”,备课过程既紧张又困难,特别是作为专科主任的我,总是日夜奔忙,晚上不到11点不回家。记得1955年8月,我儿子出生那天,我把妻子送到妇幼保健院后就赶回学校送第一届毕业生奔赴工作岗位。1958年12月女儿出生的当夜,我还在响应校党委“和学生同吃同住”的号召,住在学生宿舍,早晨回到家里,女儿已经在妻子的怀里了。

我的妻子张慧淑老师工作也很忙,20世纪50年代末,她曾是学校俄语学科主席,不仅要管教学,还要辅导学生,加上她从小在北京长大,能讲一口标准的普通话,所以还担任了学校唯一的广播员。有次我回家太晚,我爱人竟然甩下幼小的女儿,抱起被子去了办公室,生气地说:“你不要这个家,我也不要了。”吓得我赶紧找另一位外语老师把她劝回来。为了家务事,我们夫妻二人时常闹矛盾,虽然我总觉得理亏,但多次检讨又改不了。后来她也习惯了,干脆她带着两个孩子睡大房,让我睡小房,免得影响他们睡觉。

我妻子1984年离休后,离退休处多次组织旅游活动,本来我作为丈夫是可以陪同的,但那时我正处在事业的顶峰期,无暇顾及她。难怪1988年她曾在日记中写了这样一句“此生最大错误是嫁给事业心极强的冀殿英”,这句话是在她患老年痴呆症病逝八年后才被我发现的,看后我不禁潸然泪下。的确,我觉得此生最对不起的人就是她了,她跟着我苦了一辈子。如今我只能在每年清明前后和儿子一起到烈士陵园为她献上一束花,以表达我对她的怀念和敬意。

三尺讲台终不悔

我在教师的岗位上耕耘了40年,为祖国的航空工业奋斗了60年,今年已经是95岁了,我以为,做人要与人为善,别人喜欢你,需要你,这人才活得痛快,走到哪都是笑脸相迎,这也是我长寿的关键所在。

1986年,黄懋衡校长曾带队赴西安飞机公司,参加航空工业部科技局组织的“直流脉冲电焊机微机控制箱鉴定会”(由我的课题组研制的),该项目再次获得航空工业部科技进步二等奖。回校后,黄校长对我说:“我最欣赏你这股干劲!”黄校长升任副省长后曾两次到我家里进行春节慰问,此后,分管教育的副省长和省委副书记也先后到我家进行慰问。作为一名老党员,总想为社会做点什么。九十年代初,我出资三万元建立焊接专业奖学金,用来鼓励优秀的学生,让他们能更好地从事航空事业。

我的学生遍布全国各地,有的是厂长、高级工程师,也有不少企业家。我家的墙上挂着一幅在赣第一届焊接专业校友联名赠送给我,庆祝我八十岁的祝寿诗“春风桃李,教坛励耘。德识馨泓,天赐洪福”,这是学生给我的最高的荣誉。

从建校到70周年校庆,我的执教时间是最长的。从专科主任到系副主任,再到教授,从没离开三尺讲台,没有离开焊接事业。去年我获得了中央颁发的“光荣在党50年”纪念章,回顾自己在昌航工作的这60年,我能为党和国家做出一些贡献,培养了大批人才,感到无比欣慰和自豪。

(作者冀殿英,教授,我校焊接专业老教师,曾获“全国优秀教师”)