【我与南航的故事】深深的回忆 深切的怀念

有一个特殊的群体,他们不仅是汉口航空工业学校(南昌航空大学前身)的开拓者,更是南昌航空大学优良校风学风的奠基者,他们就是由627名解放军指战员组成的汉口航空工业学校(现南昌航空大学,以下简称昌航)的第一届学员,他们对母校充满着深厚的感情。1994年金秋时节,我曾代表学校邀请他们来校参加相聚母校庆典活动,之后这届校友、战友先后组织了多次聚会,我有幸应邀参加过几次,由此也结识了多位校友,并一直保持着联系。在校庆70周年来临之际,他们希望我能够代表他们写一篇文章,反映他们在航校的学习与生活。为此,我与第一届校友胡健进行了多次交谈,并共同完成了这篇回忆文章,以此献给母校70周年校庆,献给为中华民族的独立解放伟业和新中国社会主义建设事业做出贡献的全体首届校友。

岁月流逝,从汉口航空工业学校建校到如今的南昌航空大学已整整七十个春秋。近年来,参加过当年建校的老同学和老师在相见时曾多次回忆在武汉时的日子。在校庆即将到临之际,我们衷心地祝贺母校七十年来所取得的令人鼓舞的丰硕成果和振奋人心的发展,亦深情地怀念着那难忘的岁月,虽时日久远,但有些记忆至今令我们难以忘怀,我们的脑海中还会时常浮现当年的许多片段。

1952年6月,曾经为解放全中国和保家卫国战斗过的一批热血青年,服从祖国需要,为建设强大的空军,从中国人民解放军中南军区各部队奉命调往汉口原空军中南航空修理厂(311厂)。311厂面积约一平方公里,四面围墙封闭,厂区内除生活设施外树木林荫,大部分是草地,据说是存放飞机的机库。

第一批到达武汉的是广州部队的117名年轻军人。时逢六一儿童节,他们到达汉口时车行之处彩旗招展,充满喜气洋洋的节日气氛,像是欢迎这些年轻军人开始新的征程。之后,从河南、湖北、湖南、江西、广西等地的军人也相继抵达。奉调武汉之前我们并不是很明确地知道是来学习航空工业技术的,后来校领导告知我们,这里是航空工业学校,我们将在此攻读航空工艺,将来会成为工程师。入校时校名为“汉口航空工业专科学校”(以下简称航校),后改为“汉口航空工业学校”和“中南第一工业学校”。1954年迁址南昌后正式更名为“南昌航空工业学校”。

航校的第一任校长由第一机械工业部航空局局长王西萍兼任(他后调第三机械工业部任领导)。第一副校长是李旭,第二副校长是张时超,教务处长是韦英,印象中还有一位苏联顾问。

初入航校时学员有627人,他们戎装未换,人民解放军的八一帽徽和胸章仍戴身上,早晨出操,开会外出均列队集合,看来仍是现役军人一般。学员的结构参差不齐,年龄最大的三十出头,最小的仅十六七岁;有连排级干部,亦有战士;有的高中肄业,大多数是初中毕业,亦有读到初中二年级的。学历的参差对后来教学进度多少带来一些影响。后因种种原因,我们之中有部分战友或返回部队,或转学医药学校,或提前退伍参加经济建设,之后大家的学习情绪才基本上稳定下来。入校之初,我们都参加建校劳动。当时抗美援朝尚未完结,为防止细菌战的蔓延,时常要大搞卫生、打蚊蝇、除杂草。记得李旭校长作动员时说:“卫生就是爱国,爱国就是卫生。”此话直至如今不少人还记得。

1952年6月至9月底是补课阶段,基本上是复习中学的数理化等课程。学校当时一共分了12个班,每个班五十人左右,教室设置在空军部队留下来的厂房内的四角,中间有一片较大的活动场所,课间时大家都在此活动,谈笑嬉戏,甚是欢乐。武汉的夏天异常酷热,那时没有风扇,上课热了就扇扇子,但晚上常常难以入睡,同学们偶尔露天席地而睡。冬天很冷,在教室内都冻手冻脚,最冷时学校给每个教室置一火盆,烧木炭取暖。就是在这样的条件下,我们坚持学习,用功读书。

航校的师资力量比较雄厚,基本上是解放前后的名牌大学毕业生。有北京大学、清华大学、交通大学、武汉大学、中山大学、天津大学、中央大学等大学的毕业生进行教学任务,也有几个知名的学者担任教师。如:王士倬老师是清华大学早期留美学生,曾任民国航空局副局长,后任新中国国务院参事室参事;文广鸣老师1940年毕业于湖南大学,曾任广东某工厂的总工程师;肖功伟老师是1947年上海交大航空系毕业;张本禄老师是香港“两航起义”参与者,后任学校教务主任和副校长;彭本善老师1949年于上海交大毕业,1954年被选为硚口区第一届人民代表。1952年之后,每年都陆续有大学毕业生分配来校任教。我们这批学员和老师们大多是同年代的人,在部队的经历令我们有异于普通学生,和老师的关系如朋友如兄弟,时常一起打球、闲谈。这个时期的师生关系颇为融洽,师生们立志共同完成祖国航空工业的建设,互相尊重和支持,形成了良好的校风。除讲授文化、技术课的老师外,每个班都有一位政治辅导员,负责学员的思想政治工作。学员中还成立了党支部,孙长安、温毅平、吴蕴聪、曹凤桐等几位是党支部委员。在党支部的努力下,发展了一批新党员和青年团员。这几位党支部委员还是学生会的领导。他们年纪较大,在部队又是连级干部,因此受到学员的尊敬,很有号召力。

补课阶段航校的生活很是丰富,学员中不少是部队文工团团员,他们自己组织的乐队在周末的舞会上为大家伴奏交谊舞曲。春节到了,学校学生会利用假期组织活动,名曰“航校之家”,狂欢数日。有舞会、有演出、有小食,活动非常丰富,我们首届学员中有五十多位女同志,她们在部队时多为文工团员和卫生员,大多数能歌善舞,入校后成为航校文艺活动的骨干,为航校的生活增添靓丽的色彩。航校的体育活动也开展得很好,篮球、排球的水平不错,后来成立的“铬钢”篮球队,常出外比赛,在武汉市也小有名气。几十年后的今天我们还深有印象。

补课阶段很快结束了。10月9日,汉口航空工业学校正式开学了。正式开学后,我们开始分专业学习。学校一共分6个专业,即焊接(七科)、热处理(八科)、工具(九科)、铸造(十科)、锻造(十一科)、表面处理(十二科)。在学校介绍动员各专业的情况之后采取自愿与分配结合的方法选择专业。紧张地专业学习开始了。当时学习成绩采用苏联的五级分制,成绩基本上是两头小中间大。基础较好的学习得较轻松,较差的常常跟不上。对较困难的学员,学校采取一对一帮扶的措施,取得了良好的效果,掉队的极其少数。为鼓励学生积极学习,学校在补课时就建立“优等生”制度,全部课程不低于3分,80%以上课程达5分者均可评为“优等生”。此制度一直坚持到第一届学员毕业,学校给符合条件者发放了“优等生毕业证书”。

1953年开始,学校开始向地方普通中学招收学员,学校的规模随之不断扩大。由部队调入航校的学员也仅此一届。尽管当时汉口航校在培养目标、教学方法以及管理工作上可能有一定的局限性,但我们终究“春风先拂,化雨先沾”,学到了基本的专业知识与扎实的专业技能,在以后几十年中为建设祖国做出自己毕生的贡献。

1954年6月,正是我们学习最紧张的阶段,洪水肆虐了武汉,航校师生响应号召,奔赴江防,融入抗洪铁流,挥洒血汗,筑堤防洪,拒洪涛于高岸,保住了武汉的社会主义建设成果。在洪水未退时,学校迁往南昌的计划也正在加快实施。第一批搬迁的是工具专业,我们跨越高筑的堤岸,从武汉乘轮渡到武昌,再由武昌乘火车前往株洲331厂实习,之后再从株洲到南昌。其他专业师生则从武汉乘船到南昌。直至1954年底学校基本上搬迁完毕,开启了南昌航校的历程。

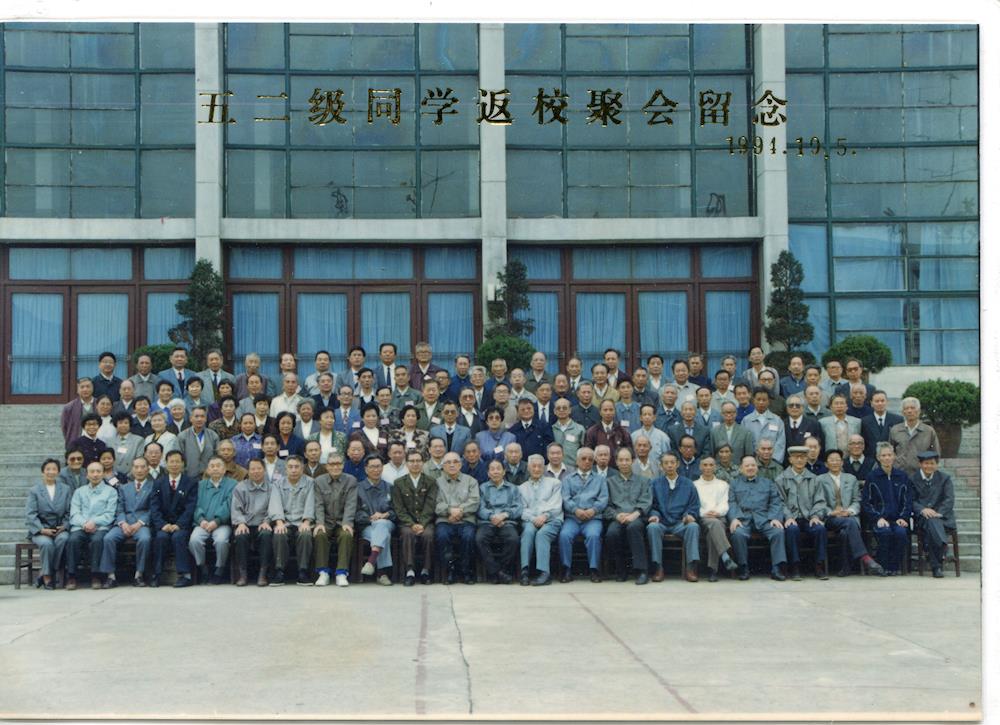

第一届学员在航校的生活是严肃、活泼、欢快、和谐的,虽然过去几十年了,但那短暂的航校生活始终萦怀,因为我们是战友、是同学、是挚友,多年来我们互相牵挂着,时有联系。当我们在阔别几十年之后,1994年第一次聚会于母校,大家激动地热泪盈眶、互相拥抱。之后每年都有同学组织的聚游。聚会包括北京、天津、武汉、广州、四川、贵州、沈阳、西安、云南、安徽、湖南、海南、桂林、南昌、长沙、宜春、成都等地。人数最多时有120多人,次数有十八次之多。足以见证昌航师生与学校感情之深厚,我们把它称为“昌航情缘”。在母校华诞七十周年之今天,令我们怀旧不已。虽然我们这届同学中已有许多仙逝了,但“昌航情缘”是永存的,并以此文深切怀念我的同学与战友。

七十余载一逝波,相思极目望银河。

昌航学子今何在,遥盼庆典再高歌。

(曾经参与采访和座谈的有:廖彩星、杨春敏、向刘骝、黄其刚、卢国兴、李吉孚、肖文礼、简凡等一届校友,以及已经去世的彭本善老师、莫煦农、彭希仁、吴蕴聪、宋华、吴涛、陈宇鸣等校友)

(执笔夏立先,教授,我校1969届焊接专业毕业生;胡 健,我校1955届热处理专业毕业生,曾获“全国五一劳动奖章”)